日下部義太郎の観察(2019年9月)

2019年9月27日

小 澤 英 明

私が書いた本に「温泉法 ―地下水法特論―」(白揚社2013年)というものがある。6年前の57歳の時に出版した本で、その前の年に1年かけて書いた。当初は、地下水の判例を勉強しようと思って調べていたのだが、地下水の多くの裁判例は、希少性のある温泉を巡るものであったため、途中から、温泉に関する裁判例や文献を読むことになった。その中に、温泉法制定を議題にして識者が集まった昭和5年の座談会の記録があった。その座談会での日下部義太郎博士(工学博士で鉱山学の権威だったようである。)の発言は、人間社会の真実をついていると思ったので、書き留めている。

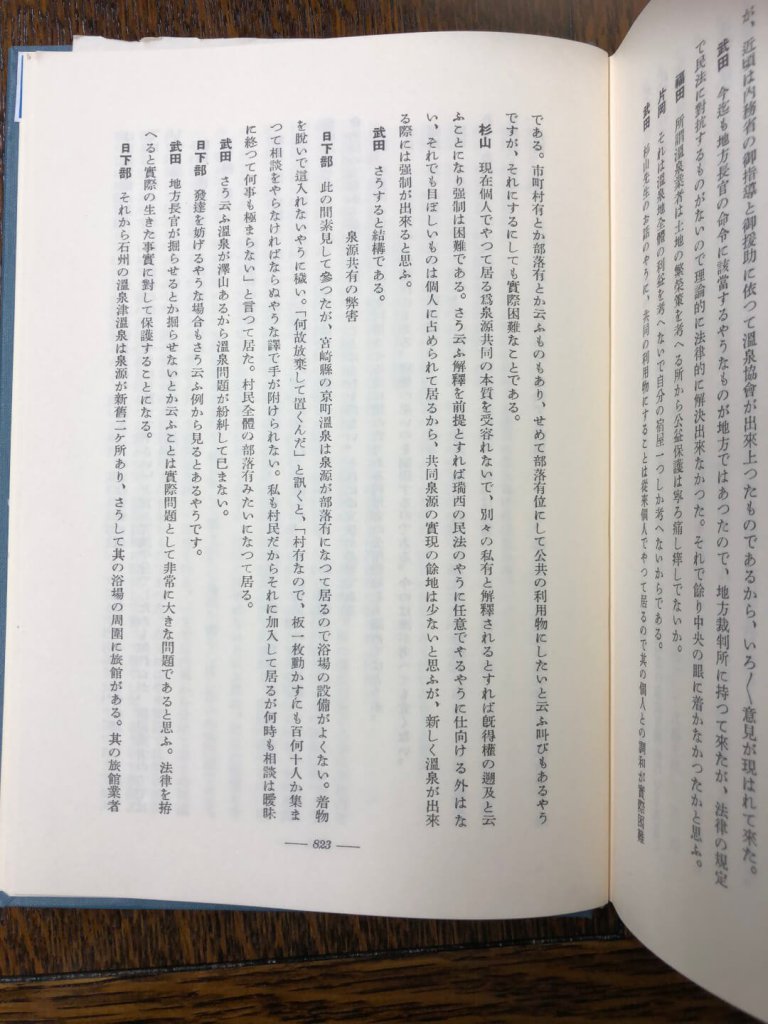

その発言とは、「この間素見して参つたが、宮崎県の京町温泉は泉源が部落有になつて居るので浴場の設備がよくない。着物を脱いで這入れないように穢い。『何故放棄して置くんだ』と訊くと、『村有なので、板一枚動かすにも百何十人かが集まって相談をやらなければならぬような訳で手が附けられない。私も村民だからそれに加入して居るが何時も相談は曖昧に終わつて何事も決まらない』と言って居た。村民全体の部落有みたいになつて居る。」というものである。これは、昭和の初めの話であり、今や京町温泉も様変わりしているはずだから、ここで引用するのは、京町温泉関係者には申し訳ないが、過去にはこのような事実があったわけである。

共同で何かを所有し管理することは難しい。私は、弁護士になった当初から、不動産所有権に関心があった。「本来は誰のものでもなかった土地が、土地所有制度のもとで、個々の土地片ごとに土地所有者のものとなるのならば、調和のとれたまちづくりはできないのではないか。しかも、処分が土地所有者に任されるのならば、経済的な強者に土地が集まることで、社会の生み出す富が土地所有者に吸い上げられる。一体、土地所有権の正当性はどこにあるのか。」と。この疑問は、good question ではある。しかし、それでは土地所有権を認めずにどういう社会が可能なのかというと、他に代わるものはないというのが私の結論である。共同所有を夢想することは人間の本性を顧みない点で愚かである。それが日下部義太郎の観察であり、私もそのように思う(最近出した共著「土地はだれのものか -人口減少時代に問う」(白揚社2019年)第5章に私が過去に考えたことを書いた。)。

土地所有権でバラバラにされたままで、どのようにして調和のとれた美しい住環境を調えるかは、重要なテーマである。土地所有権を前提にしても、さまざまな工夫の仕方があるはずで、そこを探求することが不動産法の今後の課題である。しかし、人間は、利益はできるだけ独占したいし、責任はできるだけ負いたくないという、利己的遺伝子が勝ちがちな生き物である。その本性とどう折り合いをつけられるかで文化の程度を測れるのだが、また、その本性を離れた無理もできない。ストレスをできるだけ感じずに到達できる賢い道をさぐるべきである。良好な住環境の形成維持に貢献すれば利益につながるシステム作りが必要である。管理不全のマンションは、かつての京町温泉に似ている。知恵を出さないと、いずれ見向きもされなくなるだろう。こういうことは昔からわかっていることなのである。